服务热线:400-060-3233

服务热线:400-060-3233手机号码:18516712219

地 址:上海市普陀区金沙江路1006弄1号5楼E/F室

在新能源、复合材料等领域,碳纳米管(CNTs)因其优异的导电性、力学性能和轻质特点,作为导电剂被广泛应用。然而,一个长期困扰科研人员和工程师的难题是:精心制备的碳纳米管导电浆料,有时会莫名其妙地出现性能下降,比如导电网络不连续、涂布不均匀等。究其原因,往往指向一个“隐形杀手"——碳纳米管的团聚。

碳纳米管为何易“抱团"?

碳纳米管本身具有极-高的长径比和巨大的比表面积,这使得它们之间存在强烈的范德华力。一旦分散体系受到扰动(如溶剂挥发、pH值变化、剪切力减弱等),或者分散剂选择不当、用量不足,这些细长的纳米管就很容易相互吸引、缠绕,形成肉眼难以察觉的聚集体,也就是我们所说的“团聚"。

这种团聚并非简单的物理混合,而是形成了稳定的“绳索"或“毛球"结构。这些团聚体不仅大大降低了碳纳米管的实际有效比表面积,阻碍了导电网络的均匀构建,还可能堵塞涂布设备的筛网,影响后续加工。因此,准确判断碳纳米管是否发生团聚,以及团聚的程度,对于优化浆料配方、稳定生产过程至关重要。

传统检测手段的“软肋"

那么,我们通常如何来检测碳纳米管的团聚情况呢?常见的手段包括:

激光粒度仪:这是一种常用的粒径分析工具。但它有一个明显的局限:测量结果容易受到样品粘度状态的影响。而且,它无法进行“原位"分析,即不能在不改变样品原始状态(如浆料在容器中的实际状态)的情况下进行测量,往往需要将样品稀释或处理,这可能导致团聚状态发生变化,从而影响结果的准确性。

粘度法:通过测量浆料的粘度来间接判断分散性。团聚会导致浆料粘度异常升高。但这种方法属于间接测量,准确度较差,容易受到浆料中其他成分(如溶剂、粘结剂)的影响,无法精确反映碳纳米管本身的团聚程度。

SEM/TEM(扫描/透射电子显微镜):这两种显微镜能够提供碳纳米管形貌的直观图像,是判断团聚的“金标准"之一。然而,它们的视野非常有限,观察到的往往只是“管中窥豹",难以代表整个样品的普遍情况,代表性不足。而且,样品制备过程(如干燥、镀膜)本身也可能改变碳纳米管的原始分散状态。

这些传统方法各有优劣,但都存在一定的局限性,难以快速、准确、全面地评估碳纳米管导电浆料在制备和使用过程中的动态团聚行为。

低场核磁:洞察团聚的“新视野"

面对传统方法的挑战,低场核磁共振(LF-NMR)技术提供了一种全新的解决方案。其检测原理巧妙地利用了氢原子核(质子)在磁场中的行为:

当样品置于磁场中时,浆料中的氢原子核会被扰动。这些氢原子核主要来自两个方面:一是束缚在碳纳米管颗粒表面及孔隙中的溶剂分子(浆料中的“束缚水"),二是存在于颗粒外围的自由溶剂(浆料中的“自由水")。当扰动停止后,这些氢原子核会逐渐恢复到原来的状态,这个过程称为“弛豫"。关键在于,这两类氢原子核的弛豫行为截然不同:

束缚在颗粒表面的氢原子核受到颗粒表面强相互作用的影响,其弛豫速度非常快。

而自由溶剂中的氢原子核则相对“自由",弛豫速度较慢。

低场核磁设备能够精确接收并分析这些氢原子核在弛豫过程中发出的信号。通过分析信号的衰减曲线,可以得到不同弛豫时间(T2)的分布信息。

T2 越长,说明颗粒比表面积小,浆料中更多的是未束缚的H,分散性差;

T2 越短,说明颗粒比表面积大,浆料中更多的是束缚的H,分散性好;

碳纳米管的团聚问题是制约其性能发挥的关键因素之一。虽然传统检测手段为我们提供了初步的判断,但低场核磁共振技术以其独-特的原理,能够从分子层面洞察浆料内部的分散状态,快速、准确、无损地评估碳纳米管的团聚程度和浆料的稳定性。

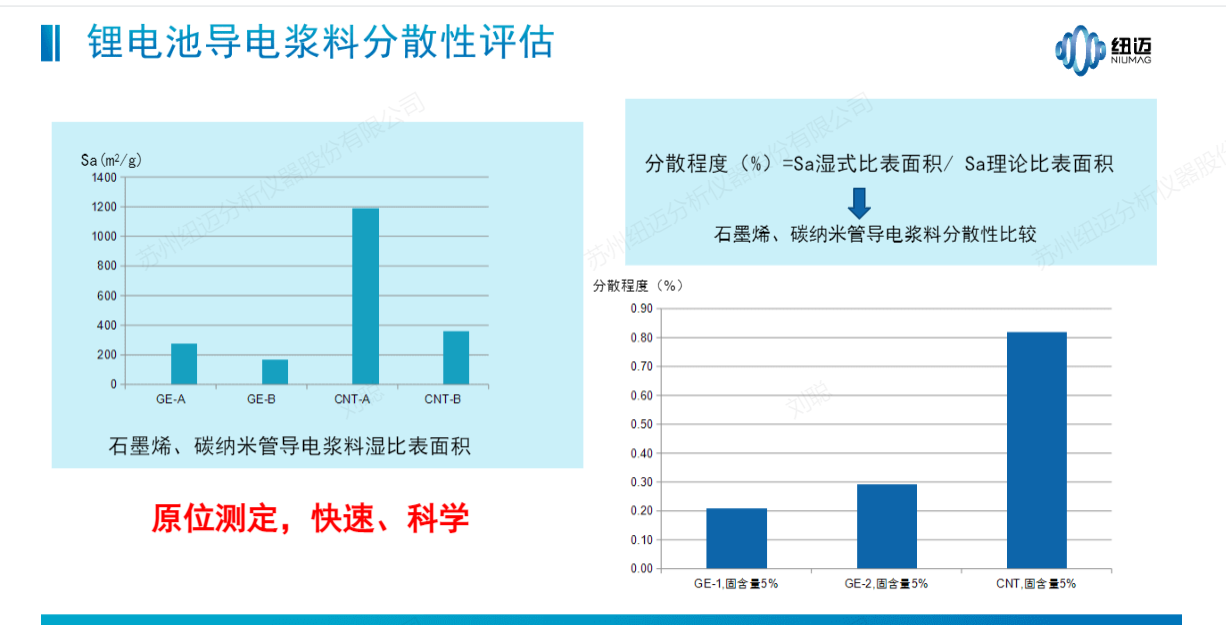

应用案例: