服务热线:400-060-3233

服务热线:400-060-3233手机号码:18516712219

地 址:上海市普陀区金沙江路1006弄1号5楼E/F室

在核能利用过程中,高放废液及其固化体的安全处置是保障核工业可持续发展的核心环节。这类废物具有极-强的放射性和极长的半衰期,一旦处置不当,将对生态环境和人类健康构成深远威胁。如何将高放废液转化为稳定固化体,并对其进行安全封存,已成为全球核能领域亟待解决的世界性难题。在这一背景下,地质处置被广泛认为是目前最可行的终-极方案,而其中“固废"过程的关键环节——“造缝"技术的精准控制,直接决定了处置工程的安全性与可靠性。

高放废液及其固化体:从液态到固态的“固废"之变

高放废液是核燃料后处理过程中产生的强放射性液体,其成分复杂、放射性活度高、毒性大。为了便于长期安全处置,必须将其转化为稳定的固化体,如玻璃固化体、陶瓷固化体或人造岩石固化体等。这一过程即“固废"的核心工艺之一,旨在将放射性核素固定在稳定的晶格或玻璃网络结构中,大幅降低其迁移能力。

然而,即便经过固化,固化体本身仍可能存在微观缺陷,且在长期地质处置过程中,仍可能受到地下水侵蚀、温度变化、压力作用等因素影响,导致放射性核素缓慢释放。因此,仅靠固化体本身的屏障作用尚不足以确保万-无一失,必须将其置于更深层次的多重屏障系统中,而地质处置库的围岩正是这一系统的关键天然屏障。

地质处置与“造缝"工程:构建多重屏障的精妙之举

地质处置的核心,是将高放废液固化体深埋于地下深处稳定岩层中,通过工程屏障(固化体、包装容器、回填材料)与天然屏障(围岩)的协同作用,实现放射性废物的永-久隔离。在这一系统中,围岩不仅是物理屏障,更是阻滞核素迁移的化学屏障。

为提升围岩的阻滞性能,工程上常需对其进行“造缝"处理,即在围岩中人工制造一系列分布均匀、结构可控的裂缝网络。这些裂缝并非简单的缺陷,而是经过科学设计的“安全通道",其作用在于:一方面,通过裂缝网络引导地下水流动,避免其对固化体直接冲刷;另一方面,裂缝可被回填材料填充,形成次级屏障,进一步增强对放射性核素的吸附与阻滞。

然而,“造缝"过程必须精准控制。若裂缝分布不均或尺寸过大,反而可能成为核素快速迁移的捷径;若裂缝过少或过小,则无法充分发挥预期阻滞作用。传统的应力造缝(通过机械应力诱导裂缝)和加速造缝(快速生成裂缝)技术虽能提升效率,却因缺乏实时监测手段,难以精确控制裂缝的形态与分布,埋下安全隐患。

低场核磁共振技术:破解“造缝"监测难题的革命性工具

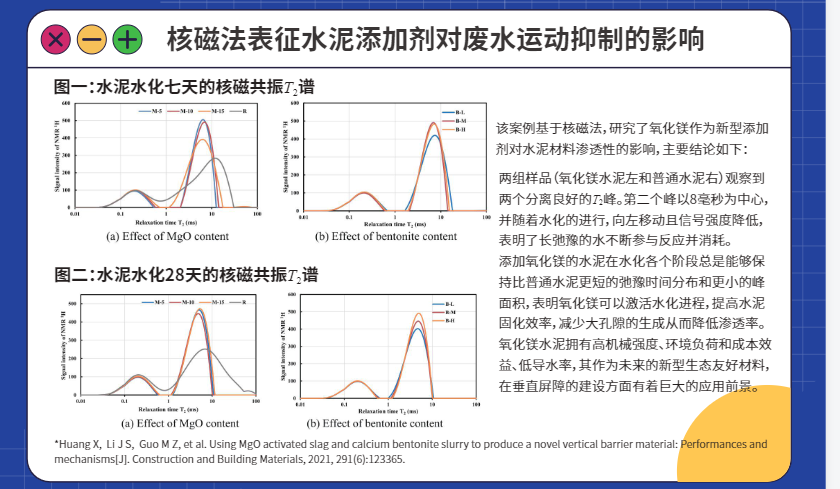

在这一背景下,低场核磁共振技术(LF-NMR)凭借其无损、快速、微观结构表征能力,为“固废"过程中的“造缝"工艺带来了革命性突破。相较于传统检测方法,LF-NMR能够实时、动态地分析固化体及围岩内部的孔隙结构、水分分布及骨架变化,为优化“造缝"过程提供精准数据支持。

在围岩“造缝"过程中,低场核磁技术可实时监测孔隙水的迁移与转化,以及岩石骨架在应力作用下的动态响应。通过分析核磁信号的变化,可判断裂缝的萌生、扩展及分布情况,确保裂缝网络均匀、合理。

在应力造缝场景中,低场核磁技术可与三轴压缩测试设备联用,实时监测岩样在不同轴压下的内部损伤演化过程。这一可视化"的损伤演化过程,为建立精确的岩石损伤力学模型提供了依据,使得应力造缝的控制从“经验判断"升级为“数据驱动",有效避免了因过度加载导致的围岩强度劣化。

高放废液及其固化体的安全处置,是核能可持续发展的生命线,而“固废"过程中的精准“造缝"则是地质处置安全屏障的核心保障。低场核磁共振技术的引入,不仅破解了传统“造缝"技术中因监测手段匮乏导致的裂缝分布不均难题,更为优化“固废"工艺、提升多重屏障系统效能提供了强有力的技术支撑。

应用案例: